schuuuuuuut !

Catégorie : Expositions

-

Mythologie de la lune. 1989 – 2022

Exposition personnelle d’Ernest Breleur

Vernissage le dimanche 6 novembre 14h00 – 18h00

La Maëlle Galerie qui s’est consacrée depuis 10 ans à défendre le travail sculpturale d’Ernest Breleur, est heureuse de présenter pour la première fois des oeuvres picturales de l’artiste antérieur à 1992. C’est précisément la période de 1989, avec la série Mythologie de la lune qui sera mise en lumière. Des croquis préparatoires d’époque, retrouvés et jamais exécutés ont ravivé l’artiste et précipité cette nouvelle série inédite réalisée 33 ans plus tard.

« Sur tous les tableaux de Breleur, la lune, en forme de croissant est dans la position horizontale, avec ses deux extrémités pointées vers le haut, comme une gondole flottant sur les vagues de la nuit. Ce n’est pas une fantaisie du peintre, telle est vraiment la lune à la Martinique. En Europe, le croissant est debout : combatif, semblable à un petit animal féroce qui est assis, prêt à sauter, ou bien, si vous le voulez, semblable à une faucille, une faucille parfaitement aiguisée ; la lune en Europe, c’est la lune de guerre. À la Martinique, elle est paisible. C’est pourquoi, peut-être, Ernest lui à prêté la couleur chaude, dorée ; dans ses tableaux mythiques, elle représente un bonheur inaccessible. Bizarre : j’en parle avec quelques Martiniquais et je constate qu’ils ne savent pas quel est l’aspect de la lune dans le ciel. J’interroge les Européens : vous vous souvenez de la lune en Europe ? Quelle est sa forme quand elle arrive, quelle est sa forme quand elle s’en va ? (…) L’homme ne regarde plus dans le ciel, cet ornement ringard que, sûrement, on remplacera un jour par quelque chose de plus pratique et de plus amusant. Délaissée, la lune est descendue sur les tableaux de Breleur. Mais ceux qui ne la voient plus dans le ciel ne la verront pas dans les tableaux non plus. Car ceux qui perdent le sens du réel perdent en même temps le sens de l’art. Tu es le seul Ernest. Seul comme la Martinique au milieu des eaux. Seul comme un tableau de Van Gogh sous le regard imbécile des touristes. Seul comme l’art qui s’égare dans l’avenir ou règnent les misomuses. Seul comme la lune que personne ne voit. » Milan Kundera, 24 décembre 1992

Cette exposition est l’occasion pour le public de découvrir un pan de l’oeuvre de Breleur resté jusque là enfouit dans son atelier. À travers le regard de l’artiste qui n’a rien perdu de son geste de peintre et des écrits d’époque de Jacques Leenhardt, Patrick Chamoiseau et Milan Kundera, la Maëlle Galerie vous invite à la fabrique d’un aller retour Mythologie de la lune. 1989 – 2022.

-

J’AI SI LONGTEMPS RÊVÉ DE CE PAYS LOINTAIN, QUE J’AI RÉINVENTÉ SES BRUITS ET SES PARFUMS…

JEAN-FRANÇOIS BOCLÉ, ERNEST BRELEUR, STÉPHANIE BROSSARD, SAMUEL GÉLAS, SHIVAY LA MULTIPLE, JOIRI MINAYA, GABRIEL MORAES AQUINO, JÉRÉMIE PAUL

Vernissage dimanche 11 septembre 2022 de 14h00 à 18h00

La Maëlle Galerie a 10 ans !

Pour l’occasion, la galerie présente « J’ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j’ai réinventé ses bruits et ses parfums… » une exposition collective inspirée d’une ballade du chanteur Martiniquais Ralph Thamar.

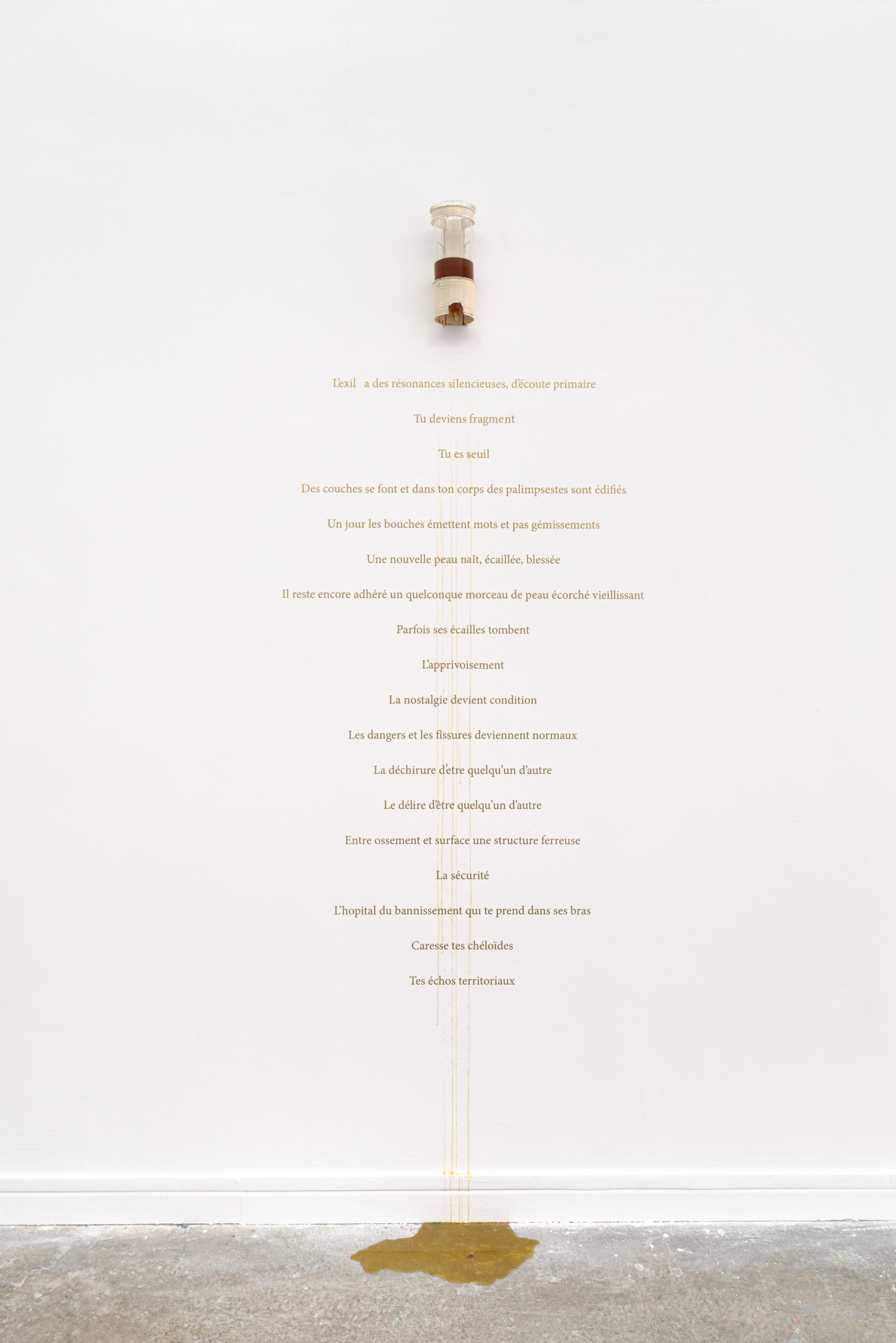

Cette exposition, bien plus que l’exil, évoque la nostalgie d’un paradis intime perdu que l’on cultive, qui nous habite et dont la bipolarité nous consume. Elle chantonne l’histoire de ceux qui ont le cœur serré dans un entre deux et qui ont pour double héritage l’ici et l’ailleurs.J’ai si longtemps rêvé de ce pays lointain

Que j’ai réinventé ses bruits et ses parfums

Les rythmes d’aujoud’hui mêlés aux sons d’hier

Scandent ma nostalgie, réchauffent mon hiver

Parfois île volcan

Et parfois île fleur

J’en connais les beautés

J’en connais les douleurs

Des contes oubliés naissent du souvenir

Entre les pleurs on se prend à rireNou ja maché an tout koté

Ni lontan nou ka vwayajé

Dépi tan-an nou ka drivé

Atjèlman nou la nou rivé

Jòdijou nou ké janbé dlo-a

Nou ja konnèt tout péyi

An vyé chanson ka di: man pa moun lòt bò, man sé moun isiJe suis né loin d’ici pourtant je suis d’ici

Je reconnais des mots que je n’ai pas appris

Et la voix, douce amer

La voix de l’orphelin

Redit des mots, les mots qui ont faimNou ja maché an tout koté

Ni lontan nou ka vwayajé

Dépi tan-an nou ka drivé

Atjèlman nou la nou rivé

Jòdijou nou ké janbé dlo-a

Nou ja konnèt tout péyi

An vyé chanson ka di: man pa moun lòt bò, man sé moun isiJe suis né loin d’ici pourtant je suis d’ici

Je reconnais des mots que je n’ai pas appris

Et la voix, douce amer

La voix de l’orphelin

Redit des mots, les mots qui ont faimNou ja maché an tout koté

Ni lontan nou ka vwayajé

Dépi tan-an nou ka drivé

Atjèlman nou la nou rivé

Jòdijou nou ké janbé dlo-a

Nou ja konnèt tout péyi

An vyé chanson ka di: man pa moun lòt bò, man sé moun isiNou ja maché an tout koté

Ni lontan nou ka vwayajé

Dépi tan-an nou ka drivé

Atjèlman nou la nou rivé

Jòdijou nou ké janbé dlo-a

Nou ja konnèt tout péyi

An vyé chanson ka di: man pa moun lòt bò, man sé moun isi

Texte d’Ina Césaire, Exil, 1988, interprète Ralph Thamar -

Hypersensibilité

Exposition personnelle de Floryan Varennes.

Exposition présentée du 5 Juin au 16 juillet 2022

Renvoyant aux sens ou aux émotions, l’hypersensibilité fait référence à des états extrêmes du corps – qu’ils soient positifs ou négatifs –, une intensité retrouvée dans les œuvres de Floryan Varennes, faites de contrastes entre des matières, des formes et des concepts. Pour l’artiste qui a choisi de nommer Hypersensibilité sa première exposition personnelle à la Maëlle Galerie, cet état est surtout et avant tout une ouverture vers les autres, permise par une réceptivité exacerbée et mise au service de la compassion et de l’entraide. C’est ainsi que la Matriarche nous accueille dans l’exposition, entité futuriste en suspension dans l’espace, dont l’air menaçant n’a d’égal que son rôle tutélaire : assemblage de PVC et d’instruments médicaux, elle évoque aussi les formes d’une armure médiévale rivetée. Déesse du care, la Matriarche est à la fois curative et protectrice : elle veille sur nous.

Des savoirs phytothérapiques ancestraux aux technologies médicales contemporaines, Floryan Varennes explore le soin en embrassant toute son ambigüité. Là où Andromède, sauvée par Persée, fut arrachée de justesse à une fin funeste, In extremis est un bouquet de lavande séchée retenu par une chaîne de métal, ne devant sa survie qu’à l’étreinte de cette dernière. Remède d’herboriste aux multiples vertus, la friabilité du végétal et l’évanescence de ses effluves sont mises en tension avec la rigidité et la solidité du lien d’acier qui semble l’étrangler, en même temps qu’il lui est nécessaire.

Inspiré par un Moyen Âge courtois et martial, et happé par un futur proche techno-médical, Floryan Varennes esquisse les potentialités d’une ère à venir. Une ère qui porterait la sollicitude en étendards, ceux de Sursum corda, parade de bannières à trame iridescente qui se déploie depuis le sol dans un mouvement ascendant. Chef d’une guerre sans violence, l’artiste nous guide avec ardeur dans cette élévation symbolique, celle de notre cœur, en accord avec lui-même comme avec celui des autres: il nous montre qu’un autre monde est possible, qu’un autre monde est sensible.

Naviguant entre fantasy et science-fiction, il donne forme à cette utopie dans Mirari : une vie retrouvée, vidéo dans laquelle il se représente en avatar elfique, dormant paisiblement dans un paysage de cendres, le corps nu, une armure de verre comme unique protection. Seul et vulnérable dans l’infini numérique, sa voix métallique scande un psaume qui invite à l’introspection, à l’acceptation des sensations et des émotions, à leur sublimation. On saisit alors la dimension autoportraitique de l’œuvre : derrière la virtualité de la scène, l’artiste lève en réalité le voile sur sa poïesis mue par l’hypersensibilité, un mouvement de soi vers les autres. Il donne à voir et à ressentir les possibles permis par l’état hypersensible, qu’il célèbre dans cette exposition comme une urgence salvatrice de notre humanité. « Enlace-toi de ces entrailles. Cette forteresse infinie : c’est pour toi ».

-

EMBRACE THE LIGHT

Minia Biabiany, Mirtho Linguet, Tabita Rézaire, Séphora Joannes & Emmanuel Rivière, Ernest Breleur, Linda Lopez, Jérémie Paul, Floryan Varennes

Vernissage le 10 avril, de 14h00 à 18h00.

Pour sa (ré)ouverture, la Maëlle Galerie présente “EMBRACE THE LIGHT”. Olivia Maëlle Breleur introduit son nouvel espace avec une exposition chorale, foncièrement humaniste, intime bien qu’ostensible. Il s’agit d’un cri du cœur, une intuition, un acte de bienveillance. La femme caribéenne, la mère active, la galeriste passionnée, partage ses états pour parler aux vivants. Si la galeriste pare cette exposition inaugurale du tel aphorisme, optimiste en soi, c’est que sa réalisation fut un tel objet de désir, d’une évolution imprévue ; un périlleux périple au déroulé cathartique, qu’elle choisit de signifier et de partager avec le spectateur.

À mi-chemin entre le personnel et le professionnel, la genèse de cette exposition émane d’une synthèse d’émotions, de pensées, de souvenirs, d’expériences, de fatalités et de résilience, là où l’horizon et la lumière apparaissent, transformant l’espace d’exposition comme une mise en abîme de figures et d’idées, esquissant une réflexion sur les rapports entre le corps et l’esprit, convoquant animisme, ésotérisme et mysticisme. Assumant son point de vue subjectif, elle propose au visiteur de s’immerger dans l’interstice entre esprit et spiritualité. Cherchant la collision des références, la rencontre des symboles et l’alliance des artistes, elle utilise délibérément son vécu comme un lien fédérateur. Elle noue et dénoue les signes, feuilletant et mêlant ses origines, ses influences personnelles où se croisent les us de son identité créole, les aspirations de l’Homme contemporain, face à la conjoncture fracturée de l’époque dans laquelle nous évoluons.

L’intention de cette exposition tend ainsi à faire disparaître la topologie des précédents espaces pour proposer un ailleurs, ici même, par de subtils saisissements. La galeriste réalise une intervention profondément engagée où le visiteur est invité à dépasser la perception ordinaire, à engager un troisième œil. Celui-ci est entraîné dans une transe des formes et des pratiques spatiales, au croisement des interprétations visuelles, de l’anthropologie et du rituel. De l’intention à la réalisation, des épreuves à l’aboutissement, du rêve au réel… Le visiteur est au plus près de la cognition de l’instigatrice et arpente des territoires empruntés à la tradition ancestrale afro-latino-caribéenne et à la conscience collective.

Nous rappelant la catachrèse des “rayons et des ombres”, l’œuvre “A mental-cide / un bain démarré”, de Mirtho Linguet, visuel de l’exposition, nous engage d’emblée dans cette atmosphère transcendantale, composée d’ombres prégnantes et d’un radiant faisceau de lumière. EMBRACE THE LIGHT. Le bain démarré, pratique de purification du corps et de l’âme, symbolique et curatrice, introduit l’acuité sensible de l’être et le besoin de régénération de l’esprit. Des maux du vivant autant que ses forces, d’un vaste patrimoine déprisé, d’une société précipitée et manipulée, on explore ici quelques miscellanées de remèdes contemporains.

À l’instar de “Peaceful warrior”, de Tabita Rézaire, œuvre matérielle et digitale à la fois, qui poursuit cette voie de recours à la mémoire et de propositions de nouveaux moyens de rétablissement. L’objet-améthyste, porte-bonheur intemporel, accueille ainsi en son sein, un art-vidéo déconcertant, indiquant de nouveaux outils-soins. Déformant le langage visuel, les notions de nature et de culture sont confondues, s’enchevêtrent. L’art n’est-il pas fait pour troubler, si ce n’est éveiller ? De nos histoires et nos ancêtres, il y a un héritage en partage. Les œuvres interviennent comme de précieux talismans, insignes protecteurs et galvanisant par bribes métaphoriques ou métamorphiques, le monde ordinaire.

Du chaos naissent les étoiles… D’elles, l’Univers.

Là, s’unissent tous les prismes et le particulier devient universalité ou serait-ce l’inverse ? Là où Ernest Breleur nous attire avec “ Le vivant, passage par le féminin”, au cœur de son ovale translucide, figure cosmique, fondatrice de toute chose et pourtant impalpable.

L’ensemble des œuvres vibre en une symphonie ovidienne aux allures de rite initiatique ou de passage. L’exposition est une interprétation distendue des fonctionnements et dysfonctionnements qui se produisent entre les corps et leurs environnements, et comment ils réconcilient leurs relations. L’expositionentremêle formes naturelles et formes construites, de perturbations, entre leg ancestral chargé d’histoire et espace en devenir. C’est une constellation de cycles à vivre, à la fois dense, mélancolique et poétique où les éléments se répondent les uns aux autres, comme un paysage à la lisière de l’intime, de l’imaginaire, entre l’espoir et la mémoire, entre le réel et la projection.

Si atteindre la lumière nous semble un idéal inaccessible, le propos de cette exposition évoque d’autres issues originales, poétiques, et entend la création comme un outil existentiel et réactif, entre espoir et aspiration… D’un monde sensible. Rétabli.

Nina Sales

-

L’ombre du paradis

Une histoire de fragilité, résistance et transmutation.

CARLOS MARTIEL, ABEL TECHER, FLORYAN VARENNES

Il y a des années, Barbara1 nous captivait avec cette image envoûtante du romantisme français : le soleil noir2, une sorte d’étoile morte qui transforme la faiblesse en force. Mais, au-delà d’une évocation poétique, cette image parle d’ambiguïté. Dans l’ombre et les tourments se cache la lumière de notre humanité sublimée ; et c’est en ce sens que nous souhaitons illustrer cette histoire. L’inquiétante photographie de Carlos Martiel, cette mare de sang silencieuse qui résiste à la tempête incrustée dans les rochers d’une plage des Caraïbes en est l’image irréfutable. L’exposition prétend évoquer cette relation ambiguë d’un corps qui souffre, qui s’immole, pour exfolier sa culpabilité et en même temps qui se renforce avec la douleur, voire avec sa propre noirceur. On parle ici d’une souffrance psychologique et de pensées noires qui se cachent derrière l’image d’un bonheur

apparent.L’ombre du paradis évoque trois vies hors normes, peut-être trois vies dans trois corps «queer»3 si vous voulez le voir ainsi, mais une autre façon d’être «queer». Ici, on ne parle pas de cette «réappropriation» d’une injure comme fondation de la «culture gay». Voici un contre-récit qui échappe au pink washing4 qui inonde la publicité contemporaine. Ce contre récit, sans être fataliste, efface les muscles, les paillettes, l’esprit des fêtes éternelles et excentriques mais appellent aux corps bucoliques intemporels qui ont grandit face à la mer et dont la discipline de vie est de canaliser la violence en la sublimant.

Pour « les autres queers », la vraie bataille n’est pas dans cette marche festive qui se déroule dans certaines capitales. Dans chacune de ces « œuvres-corps » il y a des combats intimes face à la normalité et un combat pour notre insurrection la plus radicale et poétique : exister.

Carlos Martiel, né à La Havane, parle d’un corps qui résiste au pouvoir militaire et à la plus longue dictature communiste des Caraïbes, où il y a quelques décennies des homosexuels étaient internés dans des camps de concentration, où aujourd’hui le moyen le plus sûr de manger à sa faim est de proposer ces charmes sur le Malecon.Floryan Varennes, qui a grandit à La Rochelle, travaille sur l’idée d’un corps absent, évoquant un corps médiéval, discipliné qui évolue entre batailles et alchimie, où l’androgynie est idéalisée et protégée à l’intérieur d’armures transparentes. Ses sculptures modelées comme des peaux de science-fiction marquent un espace intemporel entre l’histoire et les préoccupations biomédicales actuelles. Abel Techer, originaire de la Réunion, dessine un corps hybride qui dépasse l’humain pour devenir un animal sacré, évoquant un être sacrificiel reconstruit en machinerie de transmutation et de plaisir pour remplir un rôle précis dans l’imaginaire de l’île : être une chose, au service des fétiches les plus secrets.

L’exposition commence par une mer de lavande qui exorcise ces évocations de violence, face à Lazos de sangre, la photographie de Carlos Martiel, faisant de la mer le lieu de la douleur, et les paysages tropicaux mécanisés d’Abel. Plus qu’une métaphore sur la marginalité des corps, chacune de ces oeuvres est une évocation de la complexité humaine dans son spectre le plus large.

Sublimes et précises comme des armes de verre, ces oeuvres cherchent l’absolu dans l’ombre sans assumer une position de victime face à la société hétéronormée.

Mais comme on l’évoquait au début, ce projet ne prétend pas être un drapeau arc-en-ciel5, sa finalité est de mettre en lumière des dynamiques réduites au silence. Chaque artiste génère une méditation sur la condition humaine, sur l’art et la transcendance comme fil conducteur unique pour nuancer ce paradis irisé.Rolando J. Carmona

(1) Née en 1930, Monique Andrée Serf, alias Barbara, a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle.

(2) Le Soleil noir est le neuvième album de Barbara, paru en 1968. Son titre oxymorique est tiré du poème El Desdichado (1854) de Gérard de Nerval.

(3) Queer est un mot anglais signifiant «étrange», «peu commun», «bizarre» ou «tordu», il est utilisé pour désigner l’ensemble des minorités sexuelles et de genres : personnes ayant une sexualité ou une identité de genre différentes de l’hétérosexualité ou la cisidentité. Le vocable queer qui convoque l’extravagance, le hors-norme, et a longtemps été une injure homophobe avant que les militants américains du mouvement homosexuel, au début des années 1990, ne s’approprient ce terme pour se désigner eux-mêmes, et lui attribuent une connotation positive.

(4) Pinkwashing est un mot-valise anglais, formé sur le modèle de whitewashing («blanchiment», au sens moral), en remplaçant l’adjectif white («blanc») par pink («rose»). C’est le procédé mercatique utilisé par un État, organisation, parti politique ou entreprise dans le but de se donner une image progressiste et engagée pour les droits LGBT.

(5) Créé par Gilbert Baker en 1978, le drapeau arc-en-ciel représente toutes les personnes LGBTQ+ et contenait à l’origine 8 bandes (incluant le rose, le turquoise et l’indigo).

-

BIG BANG BOOM ! A COSMIC POETRY

ERNEST BRELEUR

Poésie

Je n’arrive pas à…Comment écrire sur vous ?

Dire quoi ? Dire c’est de langagement

Tant de grandes figures ont déjà écrit sur votre oeuvre et elles comme vous, avez construit une barricade faite de casques et de boucliers ; pris entre les lacrymogènes ; je toussais.

J’ai fui et laissé derrière moi deux discours au lieu d’un seul pour m’approcher de vous. Celui-là poétise, comme vousSur vos dessins

Tout commencerait par un manque…par un spasme, une contraction musculaire du cosmos qui n’en peut plus et cette première molécule qui tressaille d’un frottement avec celle qui lui manque depuis toujours (« tu me manques terriblement… ».) et ce premier lait qu’elle boit ouverte jusqu’à l’éruption éructions et première création

(comme cette scène que j’imagine où couchée près de moi la lumière défaite je bois ton lait entre deux eaux)

Premières heures d’une orgie en longs déploiements de doigts dans les bouches humectées des astres nus et d’un désastre de trous noirs qui jouissent grâce faite aux légers vrombissements couplés de deux astres qui bandent

Et le dernier cri déchirant du cosmos à la fin de son plaisir érotique et un premier râle mouillé

qui tombe en gouttes sur nos têtes crépues des millions d’années après, encore

Souvenirs d’une première étreinte de premières pluies nuptialesMon regard, démis

pendant que ces corps jouent leur orgie, doux leurs doigts dans les bouches chaudes du cosmos osmose, seins qui fleurissent tendres en dépliures d’hibiscus, lèvres défaites par un tremblement définitif l’infinitif

du

baiser qui est un verbe, que ces silhouettes performent dans le noir où elles jouissent par et pour elles-mêmes sans points de fuites – ni bacchantes ni baigneuses de Rubens, Fragonard ou Picasso.

Tu me manquesLe temps et l’espace décousus sans lanmou sans le mûrissement des glands où glisse ta langue (après que tu viennes) qui sécrète des fruits nouveaux l’eau de tes mains qui tarie et ton absence lourde…Le temps m’est un couteau sous la gorge,

– et pendant ce temps encore ces corps que j’entends jouir par-delà la cloison, leur peau cybernétique, un oui en contact léger et l’éclaboussement d’un lait communal où chacun mêle ses lèvres humidifiées ; poussent les courbures d’un arbre qui ne racine jamais, des branches qui s’endoigtent et s’enlanguent toujours plus fort jusqu’à cracher des fleurs d’hibiscus, belles d’éclats. Elles crient une dernière orgie.UN MONDE SORT UNE TÊTE, BELLE

Et moi (le regardeur aveugle qui ne critique pas) ne suis que le voisin de leur plaisir, qui tente ici une poésie du cosmos comme dans vos dessins, Ernest.

Sur vos sculptures

Et puis vos algues sculptées qui continuent l’élan, qui pendent comme les sargasses au bord perdu de nos plages, qui composent une image qui est une poésie comme ce tableau que j’imagine : le corps d’Osiris éparpillé au bout de mon sexe égyptien léger que vient recoudre Isis (à l’image de votre pratique qui recoupe des bouts de corps)

Composées de pompons radiographies perles qui m’aident à me travestir ; ce rouge sur mes lèvres ouvertes, ce fard sur mes paupières envolées. Vous récoltez dans des brocantes de vieux objets pour ensuite composer des aubes (odes) qui viennent congédier vié esprits vié fantômes. Je sais que la mort murmure ses raisons derrière nos fêtes et nos carnavals où nous dansons et chantons derrière les tambouyés– la mort est invitée à jouer son rôle mais, surtout, qu’elle ne vienne pas tout foutre en l’air !

Si vous chantez aujourd’hui les joies, Ernest, c’est en connaissance des peines – citons vos séries (de peintures ou de sculptures) longtemps consacrées à la vie sous l’œil de la mort : Mythologie de la lune, Crucifixions, « Radiographies », Portraits sans visages… Aujourd’hui, nous chantons les reproductions et accouplements célestes ! – Et ne me parlez ni de Relation ni d’opacité ou d’imprévisible si ce n’est pour leur tordre le cou. Merci

En fin de ce grand carnaval, les corolles qui déclignentLe commencement d’une vie nouvelle qui se présente devant vous.

La fin comme le début Ernest est un grand trou noir, un long monologue après l’épuisement

plus de regards pour vous juger vous enfermer le samsāra défait

le corps pulvérisé et ce premier souvenir d’une vie somme toute

définitive

remarquable

la vôtre,

cher

Ernest

Théorie

Il y a là dans cette exposition sept dessins provenant de deux séries : L’origine du monde (2013) et L’énigme du désir (2014), et quatre sculptures venant elles de trois séries : Le vivant, passage par le féminin (2015), et série féminin suite (2019). Tous traversent la notion du désir, du féminin et du cosmique. Je traverserai dans un premier temps ces notions, ensuite je passerai vers un terrain plus critique (à propos des discours que l’on tient parfois sur votre travail) et enfin je reviendrai sur cette notion du cosmique ou du cosmos plus précisément.

Qu’est ce qui nous force et entraine à entrer en relations ? Quels sont ces rythmes et ces tempos qui produisent du différent et d’infinies variations ?

J’imagine grâce à vos oeuvres sur papier que ces rythmes pourraient être des rythmes de désirs, que tout rapport ne s’effectue pas comme ça mais bien à partir de nos sentiments, émotions et affects.Il n’y a pas de Relation mais seulement des re-lations particulières (des particules de relations) qui entretiennent le désir, lanmou (ou le contraire) comme dans vos dessins Ernest où le cosmos devient l’espace sans horizon, où le désir est ce qui fait joindre et disjoindre les corps en flottement. Et ces relations particulières poussent dans vos dessins à des couplements au-delà des coupements qui ne me semblent pas obéir aux pensées de séparation faisant alterner féminin/masculin, blanc/noir, homme/ animal… Le cosmique est (peut-être) ce qui ne connait ni le dyadique exclusif ni le binaire ; il est le lieu du plus que soi, des infinités où la cohérence habite dans les coupes de l’incohérence.

Le soi n’existe plus, il éclate.Je parlerai ensuite de ce que vous appelez des «apparats féminins». Il y a là du travestissement, des nœuds diaboliques (le dogme chrétien n’a jamais aimé les noeuds, les 6).

Ces «apparats» ne m’auraient pas du tout parlé s’ils n’étaient qu’une nouvelle manière de coloniser des corps et de jouer sur les planches d’un couteau qui est un miroir bifide. Non, au lieu de ça j’entends et j’écoute ces « apparats » comme des jeux d’alternances et de variations. Il y a dans cette catégorie de féminin que vous employez des pratiques de travestissements carnavalesques et créoles queerisant d’anciennes catégories restées coloniales.

Second point que j’aimerais partager avec vous. C’est une conception du temps (d’un temps chaotique, en cercles répétés, à l’image du cosmos).

Lisant les discours que l’on a pu tenir sur votre travail, j’ai remarqué que l’on opérait, comme grille de lecture, ce qu’on pourrait appeler des lignes ou des pensées de ruptures. Tout serait presque déjà expliqué : en 1989 vous rejoignez le groupe martiniquais Fwomagé – en 1992, vous rompez avec la peinture – il y a ensuite les radiographies – puis vous reprenez vers 2013-2014 vos dessins. Bref, il n’y a que des séries d’évènements lus sous le prisme de la rupture. Vous concernant je parlerais d’accélérations. Pour moi Ernest, vous avalez le temps, vous le vivez dans l’urgence et traversez en une courte période une multitude de données. Vous êtes dans une accélération face à l’urgence – de quoi ? – du monde, de nos situations, de nos précarités. Il n’y a pas une succession de coupes de temps, c’est un même temps qui s’accélère et parfois ralentit et qui dans sa propre accélération concentre et avale plusieurs autres temps à l’image d’un cyclone. Parfois, vous revenez sur des choses faites lors de vos débuts. Ce temps est comme un disque, il a ses rembobinages, ses syncopes, ses sauts, ses arrêts et ses accélérations. Dans tous les cas, ces discours saisissent l’évènement comme un coup, comme quelque chose qui rompt mais je pense que c’est une mauvaise lecture, que c’est une lecture de théoriciens, de critiques et non d’artistes.

Intuition : Les pensées de ruptures sont pour les analystes et les policiers

Dernier point : l’image du cosmos ou du cosmique.

Le point de fuite, le point de vue s’arrête à l’horizon. Mais il n’y a plus d’horizon dans le cosmos, plus de ligne, il n’y a qu’une totalité. Le point de liberté n’est plus une coordonnée terrestre ni territoriale, c’est un plan cosmique et spirituelle où les coupes d’identités disparaissent pour laisser place à des points de résonances avec le monde dans sa totalité sentie et rêvée. Ne pouvons-nous pas penser pour chacun.e.s non pas qu’un droit à l’opacité mais surtout un droit au cosmique qui établirait pour nous non pas qu’une relation aux autres êtres humains mais au cosmos et à l’ensemble du vivant ? Le cosmos est le point ultime, celui où le marron finit sa route, celui où il retrouve les marques de récits anciens où la respiration des plantes, où les énergies telluriques, où les rythmes des vagues sont approchés comme des semblables. Le cosmos est même ce point de décollage où le rêve se projette jusque dans l’Espace, rêvant de futurismes, dépassant la question du possible au risque de ne jamais atterrir si ce n’est dans une autre planète. Je suis sûr, que si nous étions capables de couper à même le réel ou l’air, de nouveaux mondes s’ouvriraient à nous. Au final, je me demande si ce concept de cosmique, d’un espace/temps inconnaissable et chaotique ne serait pas le vrai lieu pour nous d’une décolonialité (c’est ce que semble penser les multiples variations de l’Afro-futurisme).

Intuition : Le corps reste encore ce dernier mythe, ce dernier fétiche jusqu’à la prochaine annonce de de son éclatement (et non explosion) dans le cosmos. Plus de pensées binaires. On vivrait là dans le monde des molécules et des particules révolutionnaires et la science deviendrait une rythmologie calculant non plus les trajectoires significatives mais les rythmes asignifiants. Érotisme galactique, reproductions cosmiques et non binaires.

Enfin, je vous avoue que ce texte a été presque impossible à écrire. Je n’osais pas, je fuyais. Votre travail qui outrepassait mon regard. Mais disons que ma seule idée, au-delà d’écrire aux alentours de vos œuvres, a été de dire ceci : qu’aucune approche critique ne prévaut et qu’approcher un travail (que l’on aime), c’est se mettre à danser avec lui, à tourner et trébucher. Voici, sous l’oeil de votre jugement, mes bigidis répétés.

Chris Cyrille

-

I Call You From The Crossroads

ABEL TECHER

I call you from the crossroads

Come and be good to me

And treat me right

Who knows the direction the winds will blow?

Come and kiss me softly in this hard life

Whisper sweet things and just let goAnohni – KARMA (2017)

Par la peinture, le dessin, la photographie et la sculpture, Abel Techer incarne la performativité des genres telle que Judith Butler l’a théorisé dans son ouvrage Trouble dans le Genre (1990). En 2015, il réalise un nouvel autoportrait. Une oeuvre sans titre où l’artiste se représente le torse nu, légèrement de trois quarts. Tandis qu’il nous regarde fixement, il pince et rehausse sa poi- trine. Au mur, au-dessus de lui, sont accrochés deux pompons en laine, signes d’une masculinité vulnérable. En bas de la composition à gauche est déposée une paire de ciseaux évoquant la coupure, la castration, la transition. Plusieurs récits nous sont proposés, à nous de nous projeter. Cette œuvre, présente à la Maëlle Galerie, témoigne d’une rencontre plastique et politique avec Abel Techer.

Cinq années ont passé. Si Abel Techer mène une recherche déterminée par les problématiques de l’autoreprésentation, de l’autofiction et de la performativité des genres, les oeuvres récentes attestent d’une radicalisation de son positionnement vis-à-vis d’un refus d’une binarité étouffante. Aux normes déterminantes et rassurantes, Abel Techer préfère le trouble et une pluralité d’al- ternatives. Cheveux rasés, l’artiste fait de son corps un objet, un mannequin en plastique qu’il habille, déshabille, asccessorise et maquille sans relâche. Un corps imberbe, sans âge et sans contexte. Un corps libéré d’une identité toxique à laquelle chacun.e devrait se conformer : être assigné homme ou femme de la naissance jusqu’à la mort. Un corps mis en scène au creux de fantasmes ou de fantasmagories dont le lieu serait l’enfance. Les peluches, les bibelots, les mo- tifs et les couleurs pastel nous renvoient vers ce territoire où le mouvement est permanent. Un moment de transition, de transformation où les corps ne sont pas encore tout à fait normés. Un moment de jeu, de peurs, de rêves, de devenirs.

Abel Techer parle de corps incomplets : « Le corps comme la représentation sont en train de se construire ou se défaire, c’est un état transitoire, une plateforme en mouvement. » Le choix d’un traitement académique participe d’une volonté de s’inscrire dans une histoire de l’art jusqu’ici écrite et fabriquée par les tenant.e.s du patriarcat. Le classicisme des peintures et des dessins est un statement plastique et politique. Par lui et par une douceur hautement subversive, Abel Techer introduit l’insolence, la joie, la vulnérabilité, l’ironie et l’inconvenance. Car il s’agit en creux de signifier l’exclusion de corps soigneusement mis à l’écart d’une histoire de l’art trop autoritaire et trop malveillante. Dans la lignée de ses ainé.e.s, l’artiste s’engage pour un art pensé par-delà les normes et les traditions, un art absolument queer.

Julie Crenn

-

PLEASE LEAVE THIS WORLD

PAOLO CIRIO, RUBÉN D’HERS, REGINA JOSÉ GALINDO, JOHN ISAACS, CARLOS MARTIEL, JÉRÉMIE PAUL, ROSEMBERG SANDOVAL ET LE GANG, MOUVEMENT D’ART PORNO DU BRÉSIL (EDUARDO KAC)

Une femme frêle court désespérément, essayant d’échapper à un tank militaire qui avance vers elle ; nous ne pouvons pas fuir l’insoutenable, cela nous persécute, c’est notre ombre. Cette action troublante est l’oeuvre de Regina José Galindo. Elle nous confronte à notre relation la plus intime au pouvoir, tout autant que l’artiste qui tente de se libérer de la cruauté pour se frayer un espace de liberté. C’est l’image que cette exposition cherche à construire.

Please leave this world rassemble une série d’oeuvres dans laquelle l’artiste réagit avec certitude face à l’immobilité. Avec la même logique qu’un T.A.Z1, certaines d’entre elles sont des actions furtives, des insurrections, qui apparaissent et disparaissent aussi tôt, pour ne pas être identifiés. À l’instar d’un couteau de cristal : transparent, radical et fragile, ces oeuvres ont la capacité de briser l’horreur de nos sociétés et nous rappeler qu’une autre condition peut être imaginée.

Mais dans certains cas, la porte de la prison peut aussi s’ouvrir. Imaginez-vous être à la place d’un immigré incapable d’obtenir un emploi, parce que votre visage est enregistré dans une base de données de criminels en ligne, même lorsque votre crime est aussi futile qu’une publication sur les réseaux sociaux. Obscurity est un projet hybride entre art et justice sociale, dans lequel l’artiste Paolo Cirio utilise un algorithme pour interagir avec 15 000 000 de casiers judiciaires de personnes arrêtées aux États-Unis et inscrite dans 6 “mugshot websites”. Cet artiste-hacker parvient à violer la sécurité de ces sites qui extorquent de l’argent à ceux qui veulent «effacer leurs traces» des archives photographiques du système judiciaire américain. Un acte de post-photographie qui reformule le portrait anthropométrique traditionnel.

Nombre de ces artistes pourraient être qualifiés d’utopistes ou de criminels franchissant les lignes du danger, parfois face au pouvoir officiel et parfois envers le circuit artistique lui-même. Dans sa célèbre performance Mugre de Rosemberg Sandoval ; l’artiste porte sur ses épaules un sans abri jusqu’à l’intérieur d’une galerie pour peindre littéralement le white cube avec la crasse d’un corps rendu invisible par la société. Aussi, le collectif de performance et de poésie expérimentale : Le Gang (M.A.P), qui de 1980 à 1982 activa dans les rues de Rio de Janeiro une guerrilla esthétique parvint à briser le pouvoir de la dictature militaire brésilienne en donnant une leçon à la pensée hétéronormative et à l’art orthodoxe.

Ce serait un fantasme de penser que l’art peut réellement changer l’inflexion vers laquelle l’espèce humaine est dirigée, par son ambition excessive et ses jeux de pouvoir où les corps marginaux sont de plus en plus nombreux. Mais oui, l’art véritable guérit, il peut être utile pour vivre dans ce monde plutôt que de franchir la ligne et prendre la décision de quitter cette misérable vie.

Please leave this world est une tentative d’évasion comme l’histoire d’un junkie tourmenté qui regarde par la fenêtre une belle journée ensoleillée. De cette scène se dégage une question : que faire ? Rester à sa place, chercher un beau costume qui couvrira ses blessures et attendre la mort naturelle… ou coudre des plumes sur son corps et se jeter dans le vide comme l’évoque Carlos Martiel, conscient de ne pas avoir d’ailes, mais que ce qui lui restera sera sa réalité la plus infinie et la plus fragile.

Rolando J. Carmona

(1) T.A.Z (Zone Temporaire Autonome) concept introduit par Hakim Bey. Des «Utopies pirates» du XVIIIe au réseau planétaire du XXIe siècle, elle se manifeste à qui sait la voir, «apparaissant-disparaissant» pour mieux échapper aux Arpenteurs de l’Etat. Elle occupe provisoirement un territoire, dans l’espace, le temps ou l’imaginaire, et se dissout dès lors qu’il est répertorié.Le terme s’est répandu dans les milieux internationaux de la «cyber-culture».

-

MY BODY ≠ TA CHOSE

BARBARA WAGNER ET BENJAMÍN DE BURCA, JEAN-FRANÇOIS BOCLÉ, CHRISTTO AND ANDREW, JUAN DOWNEY, PAULO NAZARETH, DESI SANTIAGO, SOSA

Le 2 octobre 1925, une femme noire illumine La Revue nègre au Théâtre des Champs-Élysées ; elle danse le Charleston, avec une jupe faite de bananes. Cette femme brillante, c’est Joséphine Baker. Ayant échappé au racisme américain, elle a très vite compris la dynamique du « bon sauvage ». À son arrivée à Paris, elle utilise son « corps intelligent » et s’auto-instrumentalise pour se libérer, développant une corporalité animale « naturelle », qui fait d’elle la première étoile noire en France. Si l’esclave Sawtche était placée dans une cage comme un objet de désir, Joséphine Baker devient volontairement un personnage curieux, digne d’une exposition universelle. Mais qui désire une curiosité couverte de bananes ? « [Lorsque l’on] examine la nature de l’accueil que les Européens lui ont réservé, on constate le même rejet raciste, mais exprimé de manière autre, un racisme subtil et biaisé qui a fait d’elle, la représentante d’une sexualité primitiviste débridée et diabolique à la fois, une sexualité noire capable d’assouvir tous les fantasmes érotiques du mâle blanc, chrétien et dompteur du monde sauvage. » WENDL, Tobias. (2006) Pour être libre, Baker devait mettre son corps au service du désir exotique. Cette relation se prête à plusieurs lectures, mais celle qui nous intéresse ici, c’est celle de ce « corps intelligent », tour de force toujours aussi pertinent dans le monde contemporain.

My body ≠ Ta chose est un projet où l’autre est intentionnellement réifié pour survivre à l’exotisme. Évoquant l’esprit de Joséphine Baker, l’exposition n’a pas vocation à dénoncer ou victimiser. Au contraire, l’intention est de mettre en lumière des dynamiques où le contrôle de l’autre est exercé à partir de sa propre corporalité. My body ≠ Ta chose montre une sorte de « servitude volontaire » où le freak est un piège au service de l’autre. Des oeuvres où l’artiste se moque de l’archétype tropical-sauvage à travers ce symbole ≠ qui représente l’égalité et aussi la non-appartenance.

Ce dispositif ne se limite pas à la manipulation du désir. Dans d’autres contextes, le corps, de manière intuitive, peut se défendre avec une attitude “sauvage”, face à l’agressivité du regard de l’autre.Un exemple majeur est l’oeuvre Laughing Alligator créée par Juan Downey durant un voyage en Amazonie en 1978. Dans cette oeuvre, l’artiste et sa famille parcourent la jungle de l’Amazonie pour enquêter sur l’architecture funéraire des Yanomami. Au milieu de la forêt, avec une caméra à la main, à un moment du parcours, Downey retourne sa caméra face aux guides Yanomami qui par instinct sortent leurs arcs et leurs flèches dans un geste intuitif de défense.

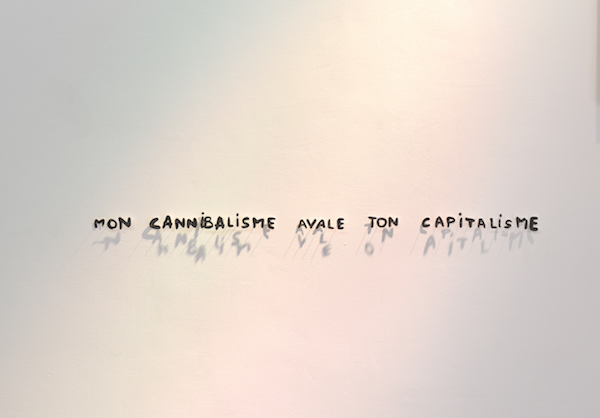

Cette animalité intuitive, dans certains cas est aussi un objet de dérision. Dans les régions touristiques de l’Amazonie on voit cette réaction se répéter : les indigènes caricaturent leurs corps et leur culture pour exploiter le regard du touriste. Que ce soit de manière intuitive comme les Yanomami dans la vidéo de Downey, ou prémédité comme l’indigène de l’ethnie Pemón qui se déguise en Pocahontas pour toucher 1$ par photo ; ce processus d’intelligence corporelle est fascinant. Il a été source d’inspiration constante pour pluiseurs créateurs et d’artistes contemporains.Jean-François Boclé, évoque ce dispositif proposant la phrase Mon cannibalisme avale ton capitalisme ; une expression ambiguë qui fait référence directe au fantasme de l’homme sauvage qui se montre « non-soumis » face à l’exploitation blanche. Paulo Nazareth, métisse brésilien, se met le crâne d’un cheval sur son visage pour mettre en vente son image d’homme bestial. Cette pièce se superpose à Andrómeda de Desi Santiago, un paysage tropical en silicone translucide qui donne l’impression d’être fait de fluides corporelles. Christto + Andrew où l’archétype tropical devient une image artificielle sucrée en putréfaction. Fannie Sosa, elle, avec un humour de « youtubeuse » nous présente Cosmic ASS, un documentaire dans lequel elle analyse le sentiment symbolique et spirituel des mouvements du Twerk. Ce documentaire pose des bases pour mieux comprendre la vidéo du duo brésilien Bárbara Wagner et Benjamin de Burca. Comme une série d’annotations sur les relations entre corps, caméras et mouvements présents dans la documentation d’une danse typique du Nord-Est du Brésil, FAZ QUE VAI (SET TO GO) commente les significations du carnavalesque à l’intérieur des diverses stratégies de préservation du Frevo en tant que symbole des corps marginaux et non comme un produit commercial.

Mon corps n’est pas ta chose est un récit intime dans l’espace public. Chacune de ces oeuvres parle de protections construites à partir de la mémoire génétique. Chacune parle de ce corps « intelligent et animal » qui se met sur la défensive avec un sourire, quant il se sent exploité… une parade qui ne concerne pas seulement le « bon sauvage ». Cette animalité habite aussi l’intérieur de toutes les femmes hyper-féminines dont le regard glacial et la beauté coupe le souffle.

Rolando J. Carmona

-

Broken Idols

NAYARI CASTILLO – KENNY DUNKAN – RADAMÉS ‘JUNI’ FIGUEROA – PEPE LÓPEZ – CARLOS MARTIEL – NADÍN OSPINA – OSCAR ABRAHAM PABÓN – NELSON PERNISCO – EMMANUEL RIVIÈRE – PAUL SOUVIRON

“J’épouse la culture blanche, la beauté blanche, la blancheur blanche. Dans ces seins blancs que mes mains ubiquitaires caressent, c’est la civilisation et la dignité blanche que je fais miennes. “

Il y a quelques jours, nous avons été subjugué par l’image de Notre-Dame en flammes. La scène était d’une beauté à couper le souffle : sublime et désolante à la fois. Voir la chute de cette flèche c’était comme voir la civilisation européenne dévorée par le feu ; la fin d’une époque et la naissance d’un nouveau cycle. Comme disait une vieille amie qui a vécu la guerre : «Notre-Dame et notre culture doivent changer… si elles n’avaient pas brûler d’elles mêmes, nous aurions dû les brûler». Comment cet étrange phénomène à t’il pu provoquer dans le monde une douleur sombre telle la perte d’un membre ? Face à cette image, pourquoi voir cette flèche tomber serait-il plus dramatique que la perte d’un Shabono en Amazonie ou de la Grande Mosquée d’Alep ?

En réalité, la beauté n’a pas de nationalité et chacun vit le vide de son espace culturel comme un processus intime entre le symbole universel de la mémoire et la construction de l’être.

Donner ou ne pas donner la priorité à la civilisation européenne n’est pas la question. Ce qui nous intéresse est ailleurs : notre relation aux icônes. Paul B. Preciado propose de faire de ces ruines un monument punk, le dernier d’un monde qui se termine et le premier d’un autre monde qui commence », mais il existe une véritable blessure culturelle qui habite l’esprit de millions de personnes qui n’ont rien à voir avec l’Europe et qui ont vu leurs idoles se briser un après-midi de printemps.Évoquant cet esprit de réappropriation des symboles de l’autre, l’exposition «Broken idols» reprend le titre d’un roman de Manuel Díaz Rodríguez. Le personnage principal de ce roman Alberto Soria installé à Paris est contraint de rentrer vivre dans la Caraïbe ; mécontent, insatisfait et désabusé. Ses idéaux s’affaiblissent peu à peu dans un monde décevant et une société qui ne comprend pas sa passion pour l’Europe. Ici, l’intention n’est pas de faire l’apologie de la destruction des icônes, mais de réfléchir à cet espace culturel passionnant créé en déconstruisant la pureté de l’icône eurocentrique en la mêlant à l’histoire personnelle de chacun, en la mélangeant à la construction de l’identité de tous.

L’exposition rassemble des artistes qui, dans un esprit iconoclaste, travaillent la déconstruction et proposent un espace culturel hybride. La perte d’un idéal, qui révèle de multiples couches dénonce une romance entre le centre et la périphérie, illustrant la pensée de Franz Fanon «peau noire et masques blancs».

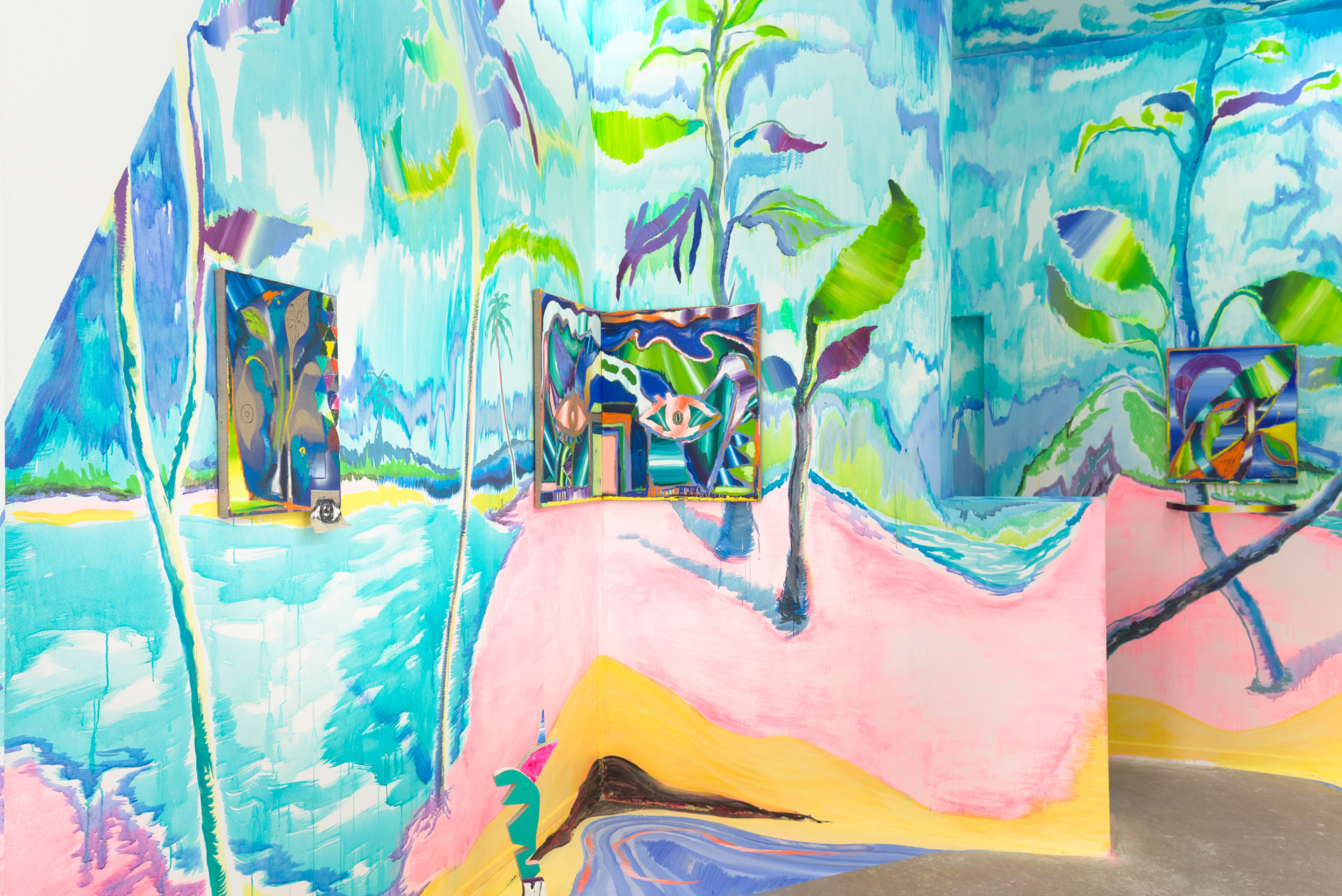

Les pièces sélectionnées sont de petites bombes à retardement, qui tentent de déchiffrer le symbolisme du monument. Expériences dans lesquelles des icônes de la culture dominante sont utilisées à partir de la périphérie ou inversement, en tant que passeport de mobilité sociale. Neuf oeuvres combinant nativisme et internationalisme, où se mêlent un mélange inquiétant d’exotisme, de nostalgie et de déracinement sont données à voir.L’exposition aura pour toile de fond une tapisserie «tropicale», revisitant les décorations françaises du XIXe siècle. Créé par Pepe Lopez, dans l’esprit de «l’exposition universelle» elle évoque l’exotisme français riche, orné de singes et de palmiers qui cachent l’image de dangereuses favelas de Caracas. Un buste néo-classique, sur pilotis, évoque l’idée de la crise actuelle en Europe et la performance de Carlos Martiel nous confronte à l’image puissante de son corps noir alors qu’il déchire, à même sa peau, des étoiles dorées, symbole de la communauté européenne.

Emmanuel Rivière, lui, transforme le vide intérieur d’un masque rituel africain en un volume blanc et immaculé. Nadin Ospina, présente l’un de ses objets archéologiques les plus connus, un Mickey réalisé à l’aide de techniques ancestrales pour modéliser les dieux pré-hispaniques, et Nelson Pernisco sauvegarde des images de rebellions où les monuments sont détruits par la communauté. Comme les traces de peinture dans un vieil immeuble, chaque oeuvre est un voyage et une immersion dans les jeux paradoxaux qui composent nos icônes, une invitation à tourner la page, à regarder nos bunkers brûler et laisser le miel couler sur nos blessures.Rolando J. Carmona, avril 2019

-

La recherche du rayon vert

Allan Villacencio

À l’aube ou au crépuscule — et seulement par temps clair — un éclair vert viendrait parfois surplomber l’astre solaire alors que celui-ci s’évanouit ou apparaît derrière une étendue lointaine. Phénomène atmosphérique, illusion de la vision, effet de distance et de lumière, ou simple écart entre la perception de la ligne d’horizon et la courbe réelle de la terre?

En affinité avec cette manifestation optique et les théories qui l’accompagnent, le peintre Allan Villavicencio poursuit ici ses recherches autour de la peinture comme perception : perception visuelle, perception sensible ou matérielle et perception physique. La peinture est, pour lui, une accumulation de matières et de sensations : sa pratique oscille entre une relation formelle à l’objet pictural et un processus gestuel et intuitif incluant les traces et aléas du hasard.

S’inspirant des expérimentations spatiales propres à la tradition du muralisme mexicain, des espaces virtuels digitaux et de l’énergie de l’environnement urbain, Villavicencio conçoit cette exposition comme un paysage total. Celui-ci rassemble trois corpus : une peinture murale, des peintures à l’acrylique et des projections de peintures en volume. Les glissements constant entre ces différents ensembles — entre la figuration d’une tropicalité déconstruite et la distance de motifs abstraits — engendrent des doubles lectures et une ambiguïté des relations. Le mural esquisse un espace mouvant où l’idée de centre est évacuée, tout autant que la possibilité d’en embrasser la totalité. Les toiles laissent émerger des fragments de visions, tandis que les projections constituent des ersatz et des résidus de paysage.

Elaboré selon divers procédés d’excavations et d’agrégations, ce “paysage-fragment” est empreint d’une tension entre un sentiment d’immersion et un caractère éclaté, parcellaire dont la cohérence est rompue par endroit. Reprenant un motif classique de l’histoire de l’art – la peinture de paysage – Villavicencio convoque un récit symbolique de la perception de l’espace. À une perspective linéaire et à un horizon unifié — règles de représentation qui peuvent avoir pour corrolaires la navigation, la découverte ou l’idée d’un autre à atteindre1 — il préfère les systèmes de la désorientation. La plasticité du mural se confond avec une perspective verticale faute d’être virtuelle. Une fantasmagorie un brin délirante se substitue à l’horizon à perte de vue. De nouveaux rapports entre l’ancien et le nouveau, le corps et la peinture, encouragent la stimulation sensorielle.

Partout, Villavicencio sème des réminiscences mentales d’images et de gestes. Nous pourrions entrevoir des échos aux sculptures massives et entrelacées du mural autrefois effacé de David Alfaro Siqueiros America Tropical (1932), ou encore des accents cubistes du Paisaje Zapatista (1915) de Diego Rivera dans l’organisation des pleins et des vides. Ces échos visuels agissent tels des “calques” et viennent se superposer les uns aux autres, à la fois disjoints et liés entre eux.

D’autres souvenirs, ceux des mouvements du corps dans de multiples directions, invitent à relire L’Œil et l’Esprit (1964), dernier écrit de Maurice Merleau-Ponty en bord de mer, sous un autre jour : ‘‘Il faut retrouver le corps opérant et actuel, celui qui n’est pas un morceau d’espace, un faisceau de fonctions, qui est un entrelacs de vision et de mouvement’’2. Il est ici un visible éprouvé par le corps en train de peindre mais aussi par le.la regardeur.se en train de contempler la peinture. Tout est affaire de focale, du “corps voyant-visible”. À nous de nous demander ce que nous avons sous les yeux et quels en sont les modes d’existences. Pour continuer avec les mots du philosophe, ces éléments, “lumière, éclairage, ombres, reflets, couleur, tous ces objets de la recherche ne sont pas tout à fait des êtres réels : ils n’ont, comme les fantômes, d’existence que visuelle”3.

“La Recherche du rayon vert” se déploie ainsi dans une combinatoire de couleurs et de formes qui tient du camouflage, du trompe-l’oeil autant que du mirage, à l’image de l’observation du phénomène dont elle décrit l’attente. Dans une réflexion sur l’en cours et le fini, il en serait de l’acte pictural comme de la quête du Rayon Vert : celle d’un prétexte à la recherche du visible et du déséquilibre, de l’éclatement, un temps, des perspectives. Un détour contre la ligne.

Anaïs Lepage

(1) Hito Steyerl, In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective, eflux journal, 2011 https://www.e-flux.com/journal/24/67860/in-free-fall-a-thought-experiment-on-vertical-perspective/

(2) Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, 1985 (première parution en 1964), Gallimard, p.16

(3) Ibid p.26

-

QUI ES-TU LORSQUE PERSONNE NE TE REGARDE ?

ALEXANDRE BAVARD, FLORYAN VARENNES, AGATA KUS, MÉLISSA NAOMI AIRAUDI, ABEL TECHER

L’anonymat n’est plus ce qu’il était. A l’ère moderne, disparaître était une stratégie sur laquelle planait souvent l’ombre du soupçon. Seuls les êtres lâches, criminels ou déviants, âmes troubles poussées par le besoin de cacher quelque crime, pouvaient éprouver le besoin d’échapper à la visibilité, alors perçue comme une marque de distinction. Pour les autres, artistes, écrivains ou rêveurs, rien de plus facile que de faire de l’anonymat ou du masque une stratégie d’apparition ; de se confectionner un personnage sur mesure qui permettrait de laisser prospérer le moi réel, pur et détaché des tourments du monde extérieur. Or avec le développement des médias visuels, la visibilité s’est démocratisée, au point qu’elle pèse aujourd’hui sur le sujet contemporain comme une obligation nouvelle : celle d’apparaître coûte que coûte. A visualité nouvelle, anonymat nouveau. Echapper à la visibilité, à l’attention involontaire de la surveillance généralisée mais aussi à l’impératif social de mise en scène de soi, ne signifie alors plus simplement se laisser glisser dans la fraîcheur de la nuit sans images.

Dés-apparaître est parfois aussi simple que de se dupliquer : chez Agata Kus, le reflet en miroir de l’ado désabusée vient semer un premier trouble ; tandis qu’Abel Techer lorgne déjà vers la fluidité identitaire, aux posters d’icônes diverses venant répondre les prothèses effectives apposées sur le corps de l’individu dépeint – en l’occurrence, un autoportrait. Saisis dans le dénuement de l’intime, les deux personnages dépeints semblent déjà s’échapper vers un ailleurs. Par le rêve certes, mais aussi par le spectre du manque d’un Autre constitutif. En jouant sur les codes de la téléréalité, Mélissa Airaudi met en scène la relation d’interdépendance qui la lie à sa mère, entre déterminisme héréditaire et désirs de subversions. Un déterminisme de l’apparaître qui assume également un versant social. Lardés d’épingles sur leur envers, les cols blancs de Floryan Varennes incarnent une critique cinglante de la bureaucratie néolibérale sans âme. Au vêtement-camisole de force, le chèche touareg détourné d’Alexandre Bavard vient apporter une échappatoire. S’inspirant de la figure du touareg, seule communauté qui masque l’homme et non la femme, l’artiste passé par le street-art imagine un camouflage d’apparat, incarné lors d’une performance par le danseur Hamed Tayaa.

Rendue caduque par la société de l’image, la distinction entre privé et public, apparaître fictionnel et vérité intime s’estompe. Reste alors à deviser des manières de se construire en pensant l’inclusion des cercles sans lesquels le Moi ne peut exister : le cercle familial, social, l’héritage historique ou culturel. D’où la profonde ambiguïté qui imprègne les oeuvres de toute cette génération de jeunes artistes qui, tous réinventent des manières d’apparaître, où la véritable forme de résistance n’est pas tant l’anonymat que la multiplication des identités et des fictions de soi.

Ingrid Luquet-Gad

-

SALON D’APPARAT – BIENNALE DE L’IMAGE INTANGIBLE

MEHRYL LEVISSE

Lors d’un mois d’expositions et d’événements situés dans le 20e arrondissement de Paris, la Biennale de l’Image Tangible présente une sélection d’oeuvres qui tendent à s’émanciper d’un usage classique du médium photographique.

Que ce soit à la recherche de nouveaux supports, de techniques hybrides ou d’un nouveau rapport à la réalité, cet événement tend à démontrer que la photographie ne cesse jamais d’inventer. En cela, la Biennale de l’Image Tangible accompagne l’émergence de nouveaux langages et de nouvelles pratiques liés à la photographie : une photographie qui bouscule les hypothèses du réel, une photographie qui change de nature, de forme et de postulat, et qui participe ainsi à un élargissement du champ de sa discipline.

Pour la première édition de la Biennale de l’image tangible – BIT 20, Mehryl Levisse a réalisé des rideaux recouvrant l’ensemble des murs de l’espace d’exposition, nommées Petit théâtre de cour. Sur ces rideaux on découvre un motif répétitif qui utilise le morceau d’une photographie du plafond des appartements d’apparats de Napoléon, conservées et présentées au Louvre.

Sur ces rideaux sont présentées des captations photographiques encadrées. Un dialogue se met en place entre le contenu de la photo et le motif créant le doute chez le spectateur « où commence et se termine la photo ? », celle-ci pouvant continuer à l’extérieur du cadre via la répétition du motif photographique édité sur le textile.

La pratique artistique de Mehryl Levisse est principalement axée sur la mise en scène photographique. Ses captations photos sont réalisées de toute pièce au sein de son atelier construisant élément après élément des environnements pensés par et pour le corps. -

Monochrome moi

Jean-François Boclé

Avec Monochrome-moi, Jean-François Boclé matérialise ce qu’on pourrait nommer un réseau de boîtes noires, plus précisément une série de foyers opaques de pouvoir qui agissent en continu dans l’élément de l’histoire. Les accords juridico-politiques, ces alliances stratégiques que revisite Boclé, ont configuré le monde des souverainetés dans lequel nous vivons. Prenons le traité de Tordessillas signé le 7 juin 1494 sous l’égide papale. Il attribuait au Portugal ainsi qu’à l’Espagne le contrôle sur une moitié de la planète. Ou encore les traités de Versailles (1919), de Paris (1898), d’Utrecht (1713), etc. En substance, on en sait finalement très peu sur comment ces négociations se sont cristallisées, sinon par leurs effets subséquents, leur caractère irréversible. Avec subtilité, les gestes de l’artiste occupent et transforment l’espace des vibrations souterraines, toujours actives, de la matière historique. Le passé ne passe pas, c’est-à-dire que l’histoire ne s’envisage pas comme une succession téléologique et linéaire, mais plutôt comme une série d’actes contingents qui se superposent en strates où se pressent la tension du chaos-monde global.

Pour la série Craie blanche sur fond noir (2018), l’artiste a peint de noir trois toiles de format varié ainsi qu’un mur de la galerie avant de retranscrire chacun des traités à la craie blanche durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Boclé a écrit sans relâche, sans passer l’éponge, jusqu’à l’épuisement de ses membres; contraction extrême des muscles, inflammations, brûlures de la peau. Épuisement aussi du regard aveuglé par la surface des tableaux qui se recouvre de la blancheur de la craie. Il en résulte des images abstraites produites par superposition de mots; monochrome blanc sur fond noir, évoquant l’aventure spirituelle de Malevitch. D’un point de vue symbolique, ce processus d’abstraction des traités, devenus illisibles, préfigure un régime de visibilité qui capture des énoncés. Cette opération cannibalisante, transformatrice, renverse ici le pouvoir d’énonciation. Un espace se déploie au cœur de l’épuisement du corps traversé par la violence des découpes du monde où s’édifie un regard dépouillé de sa sédimentation pour enfin voir. « Une non-voyance qui voit » pour le dire comme Boclé.

Ce champ de forces s’anime d’autant plus en relation avec la vidéo Attachement aux quatre coins – Nkanga Mundele (2017) qui fait référence à la conférence de Bandung tenue en 1955. Cette rencontre entre vingt-neuf pays du « tiers monde » marqua l’émergence d’une force de résistance internationale puis du mouvement des non-alignés. Elle revendiquait entre autres l’indépendance des pays colonisés et la lutte contre les impérialismes. Dans sa vidéo, Boclé procède au nouage des drapeaux des pays représentés: nouer et tendre ne sont-ils pas les gestes d’une alliance à poursuivre? Si au sein de l’exposition, l’œuvre tranche par sa polychromie, il serait inexact d’y percevoir le signe d’un contre-pouvoir unitaire. Elle tend plutôt à exprimer une puissance entre les centres de domination, une puissance dont la filiation ne se fonde pas sur une conception occidentale, c’est-à-dire transparentaliste du monde. « La transparence n’apparaît plus comme le fond du miroir où l’humanité occidentale reflétait le monde à son image; au fond du miroir il y a maintenant de l’opacité 1».

C’est bien cette opacité que l’on retrouve dans l’oeuvre sonore Je ne savais pas (2005-2017) se jouant de toutes les phrases possibles avec le verbe « savoir » puisées dans la langue française: « il devait bien en savoir un peu. Il ne pouvait pas savoir. On sait toujours tout…». Épuiser la langue, la déborder et rompre avec la volonté de clarté, rythmer le savoir jusqu’au fond du puits de la connaissance. D’où le titre de l’exposition, qui, me semble-t-il, renvoie au droit à l’opacité si cher à Glissant; droit à chacun de garder son « ombre », opacitas, c’est-à-dire des zones de non-connaissance irréductibles à toute tentative de catégorisation. Monochrome-moi est en ce sens, moins un énoncé impératif homogénéisant, qu’un appel, un souffle dans la trame hétérogène du présent.

(1) Édouard Glissant, «Transparence et opacité» dans Poétique de la relation, Paris : Gallimard, p. 125.

Mirna Boyadjian

-

AVEC ELLE, SANS ELLE

DANI SOTER

Absence

Pendant longtemps j’ai cru que l’absence est manque.

Et je déplorais, ignorant, ce manque.

Aujourd’hui, je ne le déplore plus.

Il n’y a pas de manque dans l’absence.

L’absence est une présence en moi.

Et je la sens, blanche, si bien prise, blottie dans mes bras,

Que je ris et danse et invente des exclamations joyeuses,

Parce que l’absence, cette absence incorporée,

Personne ne peut plus me la dérober.« Avec elle, sans elle », le titre de l’exposition de Dani Soter, est inspiré d’Absence du poète brésilien Carlos Drummond de Andrade. Selon le poète, l’absence, n’est pas un manque mais une « absence incorporée ». De ce jeu de miroir découle la série photographique de l’artiste brésilienne Dani Soter. Les oeuvres présentées dans l’exposition font écho aux vers d’Absence. L’artiste fait de la trace, du résidu, voire du déchet, le coeur même de sa démarche. Ces empreintes prennent la forme d’un bout de papier, d’une fraise dénudée de ses akènes, d’une griffure sur la peau, d’un mégot de cigarette où l’on trouve encore la trace d’un rouge à lèvres sur le filtre, d’un arum dénudé de sa fleur offrant au regard son très érotique spadice. Autant d’éléments résiduels auxquels nous ne faisons plus attention, car anodins, futiles, triviaux. Dani Soter donne à voir ce qui ne se voit plus. Ainsi, dans la photographie où la pointe d’un téton transperce le vêtement, le caché devient visible ; ou encore cette photographie dans la veine surréaliste où une jambe d’un mannequin en plastique (que l’on imagine sans corps, sans tête) est ceinte d’un collant opaque qui transperce la composition de la photographie. Dans le monde clos d’une boutique pour femmes, les rembourrages et les bonnets de soutiens gorges côtoient les bretelles et pressions pour sous-vêtements féminins et les semelles en silicone pour chaussures. Ces artifices que l’on cache habituellement sont dévoilés au grand jour. Tout comme l’éraflure sur la peau blanche que l’on cache par coquetterie est ici pleinement découverte, ou encore ces canapés éventrés abandonnés dans la rue au regard de tous. « Avec elle, sans elle » pourrait presque être une variation sur la banalité du quotidien, sur ce qui est caché et d’où émerge un récit intimiste dans l’inconscient du regardeur.

Dani Soter a réalisé cette série photographique avec son téléphone portable pour plus de liberté. L’artiste s’abandonne à un émerveillement par surprise, une découverte dénuée de considérations techniques et matérielles de la prise de vue. La technicité devient secondaire pour faire primer la découverte, l’instantanéité. L’intérêt se porte sur un moment fugace sur lequel tombe l’artiste au détour d’une promenade ou du hasard de la marche. La beauté, subjective, se trouve en toute chose et l’artiste agit en révélateur de cette beauté cachée.

Clotilde Scordia

-

l’EMPREINTE DE LA KHA DOG AMÉTHYSTE

JÉRÉMIE PAUL

Tout dans l’œuvre de Jérémie Paul nous parle de peinture. Des soies teintées aux livres généreusement enduits et déchiquetés, en passant par les dessins aquarellés et les peintures sur toiles. L’artiste nous invite à explorer la peinture hors de son cadre classique, hors de son caractère parfois autoritaire et figé. Sa peinture, maniérée et brutale, éclabousse, coule, traverse, recouvre, se meut, vibre et tache. Elle est vivante, tumultueuse et sensuelle. Elle résulte d’expériences gestuelles, sensorielles, formelles et matérielles. Elle est ainsi pensée comme un voyage, une longue promenade parsemée d’imprévus, agréables et dérangeants, qui viennent renouveler notre rapport à son histoire et ses postures.

Avec une légèreté séduisante et sidérante, Jérémie Paul repousse les définitions, les carcans et les idées préconçues. Sa peinture est queer, hors normes, indéfinissable, insaisissable. Elle réclame un effort. En ce sens, Jérémie Paul pense l’exposition comme un décor, un paysage à l’intérieur duquel le regardeur se fait acteur. Son corps est – s’il se prend au jeu – inscrit dans une relation chorégraphique aux oeuvres. Il doit se pencher, contourner, surplomber, passer entre et sous, à travers. Une oeuvre peut en cacher une autre.

Il nous faut ainsi apprivoiser le paysage pour en percevoir la générosité et la complexité. Nos sens sont aussi convoqués : une boucle sonore rythme son passage, des fleurs et autres éléments végétaux captent son odorat, la soie le caresse au fil de ses mouvements, les couleurs vives et franches rappellent celles des bonbons ou de la crème glacée. Au fil de la promenade, les oeuvres agissent comme des éclats qui bousculent et chahutent les repères et les habitudes. Les oeuvres nous invitent à fouiller pour déceler des signes, des gestes, des rapports de couleurs, des lumières, des images, qui, ensemble, forment une composition, la trame d’une histoire. Une histoire à entrées multiples et dont les récits semblent infinis. Ces derniers sont habités d’objets énigmatiques : des « petits jouets » en pâte à modelé sur une étagère, un paravent destroy et élégant, des bouquets de fleurs, des livres sauvagement agrafés au mur ou encore des voiles de soie flottant dans l’espace.

L’histoire contée par Jérémie Paul regorge d’associations inattendues, elle est mue par une pensée ondulante, intense, poétique et insolente. Il se refuse ainsi à la compréhension immédiate, l’autorité de l’oeuvre d’art et l’exposition paralysée. À la stabilité, il préfère l’organique et l’imprévisible. À la bienséance il répond par la violence et le jeu. Le mouvement est le moteur d’une oeuvre traversée par une énergie à la fois douce et emportée. Fragment par fragment, elle délivre des perturbations incitant à une rupture avec les normes.

Julie Crenn

-

LE BRUIT DES NUAGES

Emmanuel Rivière

Avec Le Bruit des nuages, Emmanuel Rivière capture l’une des formes les plus extraordinaires de la déflagration du « Baker test » du 25 juillet 1946. Bruce Conner s’en était saisi en 1976 et son fim intitulé Croassroad reprenait une partie des enregistrements réalisés lors des tests sous-marins de bombes nucléaires réalisés dans l’atoll de Bikini, quelques mois après l’explosion des bombes à Hiroshima et Nagasaki. Ces images et l’événement ont été retransmis dans les médias et à la radio, constituant autant d’images destinées à montrer la force de frappe américaine à l’entrée de la Guerre Froide, rejoignant la documentation des Jeux Olympiques de Berlin par Leni Riefensthal, ou encore des fims soviétiques contemporains sur la liste des usages les plus effiaces du cinéma à des fins de propagande. Des moyens extraordinaires ont été déployés pour réaliser à l’aide de plus de 700 caméras un maximum de photographies et d’enregistrements, d’angles, de prises de vues, faisant de ces explosions l’un des événements les plus photographiés de l’histoire.

Du champignon atomique surgissent des couronnes d’épines et ces cercles effroyables et quasi-christiques qui menacent de leurs pointes autant qu’ils fascinent. Emmanuel Rivière, en ayant recours à la forme de l’empreinte qu’il a par ailleurs appliquée à des objets ethnographiques ou encore des masques africains, matérialise cette sculpture éphémère qui n’a existé que l’espace de quelques secondes. C’est précisément ce rapport du fragment temporel et de la violence inouïe qui interpelle le plus : la destruction de toute vie en une fraction de seconde par l’arme atomique impose au spectateur une fascination morbide et hypnotique que la photographie puis la sculpture viennent prolonger.

Au-delà de l’inépuisable symbolique du cercle – de la renaissance à la complétude – la persistance de la forme et de l’oeuvre d’art mais aussi la relation entre l’idée et son incarnation, Le Bruit des nuages semble se mesurer aux Smoke Rings (Model for Underground Tunnels), 1979, de Bruce Nauman, composés de deux cercles de plâtres dont les nuages de fumées lourdement plaqués au sol restent prisonniers de leur matérialité. C’est en contrepoint fascinant que l’oeuvre d’Emmanuel Rivière vient définir ce paradoxe de la matière car c’est en sculpteur qu’il donne à la technique de l’empreinte une réelle autonomie. Une photographie de l’explosion de la bombe a été traduite dans une forme modelée (par la suite détruite) dont il ne reste que le moule, formé en négatif.

L’empreinte offre au spectateur le sentiment de pouvoir – même de façon illusoire – arrêter le temps, de faire un arrêt sur image afin de mesurer la gravité de ce que qui pourrait se galvauder en spectacle. Ce principe semble rappeler les vides laissés dans la lave et la poussière par les corps des habitants de Pompéi et d’Herculanum dont ont émergées près de deux millénaires plus tard les silhouettes. Telle la rage du Vésuve, cette puissance atomique peut produire une énergie dont la violence dépasse l’entendement.

Les sculptures d’Emmanuel Rivière ne sont pas nécessairement une plaidoirie contre l’armement ou une condamnation de la destruction systématique de l’environnement mis au supplice par la technologie humaine. La confrontation avec les images de Bruce Conner, qui a milité pour faire déclassifir et diffuser ces images, invite à cette interprétation mais semble au-delà, vouloir tester l’impact des formes de représentation sur la capacité de l’esprit à penser la démesure.

Matthieu Lelièvre, le 11 avril 2017

-

No Way / Highway

Chadine Amghar, Elsa Belbacha-Lardy, Aude Couvercelle, Julia Gault, Jean-Baptiste Janisset, Cynthia Lefebvre, Guillaume Lo Monaco, Nelson Pernisco, Audrey Perzo, Victor Vaysse

Concours ouvert aux étudiants en art, La Convocation entend mettre en lumière les initiatives artistiques qui agitent les écoles d’art, un potentiel en devenir souvent trop peu mis en valeur, car non encore validé par le système éducatif. Pensant au contraire qu’il y a là matière à réflexion et partage, La Convocation est l’occasion de susciter des rencontres, de provoquer des échanges entre des univers qui n’ont pas forcément l’habitude de se croiser si tôt, et ainsi de confronter les pratiques et les points de vue.